初めまして、量子研究所の中田です。私は今年の春まで大学に勤めていましたが、2024年3月から富士通の量子研究所でお世話になっています。前職では物性物理学を専門にしており、レーザーや放射光などさまざまな波長の光を用いて高温超伝導体などの量子物質を研究していました。物性物理で扱うような相互作用する量子多体系は古くから知られる物理学の難問のひとつですが、そのような問題に対して量子計算の有用性が議論されていることから量子コンピュータに興味を持ちました。私は実験装置を扱いながら研究を進めてきた背景もあり、これまでに培った低温技術や超伝導の知見を活かしながら、実際に自分で超伝導量子コンピュータのハードウェアを開発してみたいと思い、富士通に入社しました。最近はマイクロ波というこれまでとはまた波長の異なる電磁波(光)を使って日々研究開発に励んでいます。

初めまして、量子研究所の中田です。私は今年の春まで大学に勤めていましたが、2024年3月から富士通の量子研究所でお世話になっています。前職では物性物理学を専門にしており、レーザーや放射光などさまざまな波長の光を用いて高温超伝導体などの量子物質を研究していました。物性物理で扱うような相互作用する量子多体系は古くから知られる物理学の難問のひとつですが、そのような問題に対して量子計算の有用性が議論されていることから量子コンピュータに興味を持ちました。私は実験装置を扱いながら研究を進めてきた背景もあり、これまでに培った低温技術や超伝導の知見を活かしながら、実際に自分で超伝導量子コンピュータのハードウェアを開発してみたいと思い、富士通に入社しました。最近はマイクロ波というこれまでとはまた波長の異なる電磁波(光)を使って日々研究開発に励んでいます。

さて、私たちの研究チーム(量子研究所)は2024年11月17日-22日に米国アトランタで開催されたSC24にて超伝導量子コンピュータの展示を行いました。

SC24とは

毎年11月に米国で開催されるHPC(High Performance Computing)関連の最先端技術に関する国際学会・展示会です。今回はアトランタのGeorgia World Congress Centerで開催され、参加者約18,000人・約500の展示団体からなる大変大規模なイベントです[1]。スーパーコンピュータの世界ランキングが発表される半年に一度のイベントでもあり、会期中に富士通が理化学研究所と共同開発しているスパコン「富岳」についても発表がありました(詳細は富士通のプレスリリース[2]などを参照)。HPCの会議ですので、量子コンピュータ関連の発表や展示は全体から見ると一部という印象でしたが、今回のSC24で初めて参加したという量子関連の企業もあり、量子業界の勢いも感じました。

富士通の展示

富士通は2023年10月に理化学研究所と共同で64量子ビットの超伝導量子コンピューティングシステムを公開しています。SC24の富士通の展示ブース(図1)では量子研究所が開発している超伝導量子コンピュータの1/2スケールのモックアップを展示し、我々展示員が解説を行いました。モックアップは輝いており、シャンデリアに例えられることもありますが、実際に量子コンピュータが稼働するときにはこのシャンデリアを見ることはできません。後述する極低温環境を実現する際、このシャンデリアは真空装置の内部に配置されるためです。展示ブースには量子業界の研究者・開発者だけではなく、HPCコミュニティの方から学生まで、幅広い背景をお持ちの人に立ち寄っていただいて、展示中はほぼ休む暇もなく我々展示員が説明させていただきました。

超伝導量子コンピュータ

量子コンピュータのハードウェアの方式には複数種類あり、富士通では今回SC24で展示した超伝導型とダイヤモンドスピン型のハードウェア開発に取り組んでいます(ダイヤモンドスピン型の詳細は北川さんのTech blog[3]などを参照)。量子力学的な二準位系は量子ビットになりえますので、他にも種類はたくさんあり最近は中性原子をもちいたハードウェアも注目されています[4]。どの方式にも解決するべき課題があるため、どの方式が最終的に使われるようになるかはまだ未知数で、量子ビット数の増加に伴い、各方式の技術を融合したり、複数の方式を組み合わせる可能性も考えられます。そのため手広く研究開発を進めることが肝要ですが、現状最も発展している方式のひとつが超伝導型です。ここではさらに我々量子研究所が開発している希釈冷凍機と量子チップについてご紹介します。

希釈冷凍機

周期表を眺めると実にたくさんの元素が低温で超伝導転移することがわかります。みなさんの財布の中に入っている1円玉も実は1 K (= -272.15 ℃)程度の極低温では超伝導になります。銅の酸化物は高温超伝導体として知られますが、単体の銅は超伝導にならないなど超伝導にはいろいろと面白いこともあります(超伝導物質の話はこのくらいにしておきます(笑))。

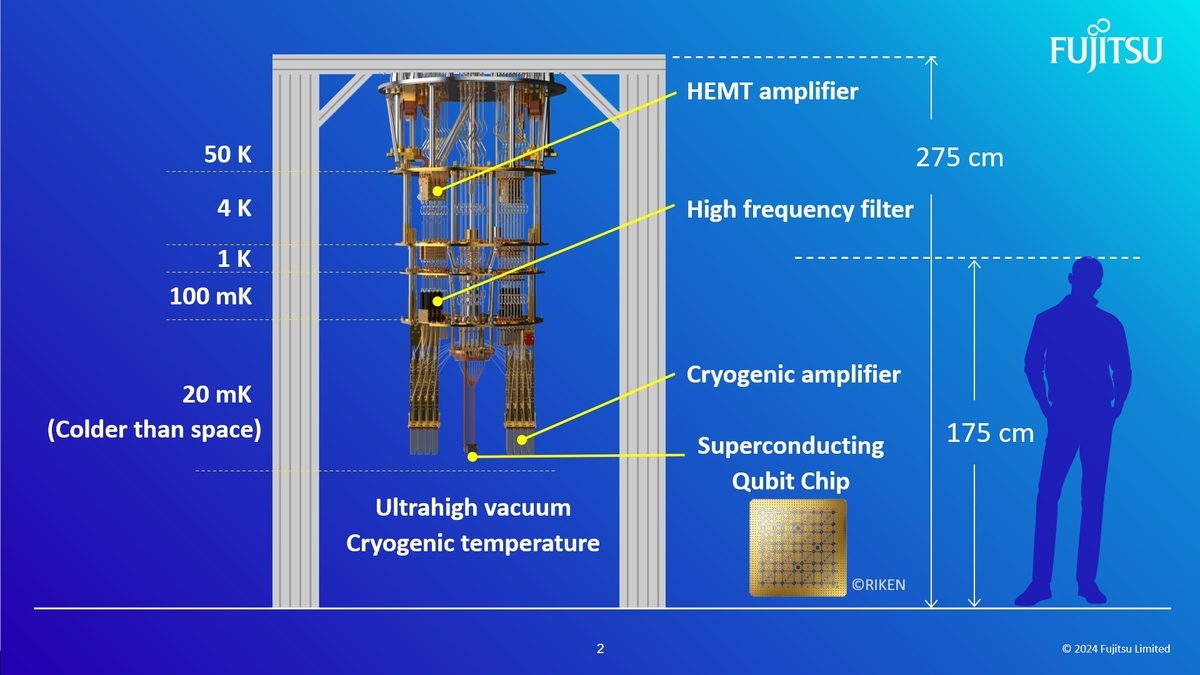

さて、超伝導量子コンピュータでは、その名の通りアルミニウムやニオブ、タンタルといった金属の超伝導性を利用するため、極低温環境を安定的に供給し続ける必要があります。そこで利用されるのが希釈冷凍機と呼ばれるヘリウムを用いた冷凍機で、実はこのモックアップの大半は希釈冷凍機です(図2)。また古典コンピュータと同様、計算を行うにはビット(0と1)を用意する必要があるわけですが、超伝導量子コンピュータでは熱によって0が1になってしまうこともあり、これを避けるためにもやはり20 mK (= -273.13 ℃)程度の極低温環境が必須です。ちなみにSC24では「この冷凍機と呼んでいる部分を液体窒素につけるのか?」という質問を何度か頂いたのですが、「液体窒素(77 K = -196.15 ℃)では"熱すぎて"つかいものにならないよ」と、我々展示員が答えるやりとりがありました。希釈冷凍機内部はすべて真空引きされて、光り輝く金属部分だけがヘリウムの循環を利用して冷却されています。

キラキラと光り輝くプレートに加えて、縦向きに走る大量のケーブルも目を引きます。これらは後述の量子チップと希釈冷凍機の外に置かれたエレクトロニクスを結ぶ同軸ケーブルや増幅器です。希釈冷凍機の外は当然室温ですので、このケーブルは室温(~300 K)と約20 mKというすさまじい温度差の素子の間を接続します。このケーブルを通るマイクロ波を利用して、我々は量子チップの状態を操作したり、読み出したりします。

量子チップ

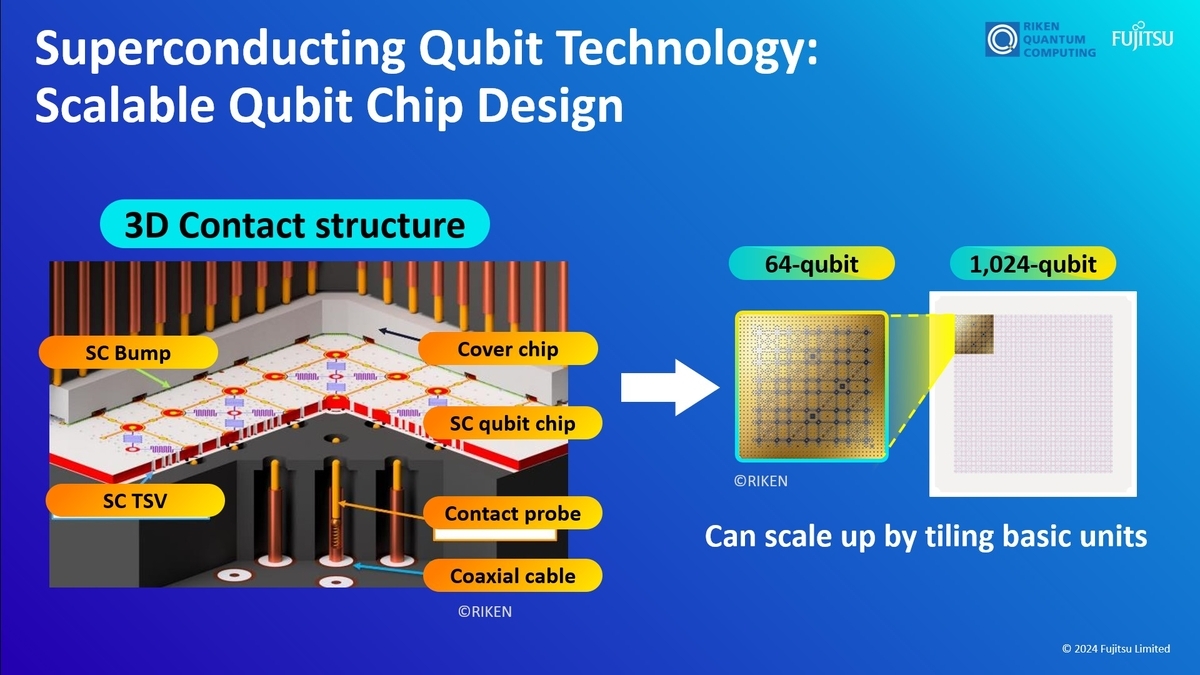

モックアップの下にある鏡を覗くと見えるのが量子チップです(図3)。超伝導量子コンピュータで利用する量子チップでは、LC共振回路の一部を超伝導-絶縁体-超伝導型のジョセフソン接合で置き換えた回路を量子ビットとして利用します。量子力学的にはこのような回路は非調和な調和振動子としてふるまうことが知られており、その基底状態を状態、第一励起状態を

状態として利用します。ハードウェア開発では、

から

への緩和(それにかかる時間の指標を

といいます)や、

から

への熱による励起などを考慮する必要があります。現状、世界中で100量子ビット程度のチップ製造が限界であり、量子誤り訂正に必要とされる物理量子ビット数や、有名な量子アルゴリズムを実行するのに必要な論理量子ビット数には及びません。コンピュータの歴史を振り返ってみると、真空管の時代に電子回路の集積化は難しかったわけですが、トランジスタの発明で集積化が可能になり現在のHPCがあります。量子チップについても、チップの性能向上に資する研究の重要性は明らかですが、型にはまらない柔軟な考えでブレイクスルーに繋がりうる基礎的な研究も極めて重要といえます。

あとがき

今回、私は人生で初めて展示員として会議に参加しました。大学で仕事をしていたころは、「学会=自分の研究のアピールの場、共同研究者との交流の場」というイメージが強く、正直企業の展示にはあまり足を運んでいなかったのですが、今回は展示員として参加し、多様な人々との交流を通して、自身の知見が大きく広がりました。またSC24はHPCの会議ですので、基本的にはコンピュータの会議です。量子力学を初めて学んでから10年以上経つ私にとって、量子的なものの考え方は自然ですが、参加者の多くはそうではなくコンピュータの専門家です。当然ですが、量子「コンピュータ」ですので、コンピュータとして何ができるのか、古典コンピュータとの違いは何か、といったことを彼らに分かるように説明する必要があります。その意味で今回の展示員参加は私にとって、量子だけではなくコンピュータをより深く理解しようと思わされる、普段の研究生活からは得難い貴重な機会となりました。

来年のSC25はセントルイスで開催です[5]。こういう機会を大切にしながら、量子とコンピュータ -- "波長の異なる"コミュニティ同士の知恵や経験を"重ね合わせ"て、今後も量子コンピュータの研究開発が進めていければよいのではないかなと個人的には思いました。

参考文献

[2] スーパーコンピュータ「富岳」の世界ランキング結果について : 富士通

[3] Q2B24 Tokyo にて講演・展示を行いました! - fltech - 富士通研究所の技術ブログ

[4] Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays | Nature

[5] Home • SC25