こんにちは。富士通の菊月、松尾と、株式会社Things(以下、「Things」)の森田です。

Thingsと富士通研究所は富士通が進めるオープンイノベーション活動「FUJITSU ACCELERATORプログラム」を通じて、製造業の不具合分析に業界初となる革新的なアプローチに取り組んでいます。

富士通の「Fujitsu ナレッジグラフ拡張RAG for Root Cause Analysis」*1*2(以下、「KG拡張RAG for RCA」)とThingsのPLMサービス「PRISM」*3との連携により、これまで通常のRAGやPLM単体では困難だった高い精度での根本原因分析(RCA)の実現を目指しています。 本記事では、その詳細をご紹介します。

FUJITSU ACCELERATORプログラムって何?

FUJITSU ACCELERATORは、富士通が2015年から運営しているスタートアップとの共創プログラムです。 革新的なスタートアップの技術や製品と富士通グループの製品、ソリューション、サービスを組み合わせ、新たな価値を提供することを目的としています。 今回は、「Fujitsu Accelerator for Generative AI」*4と題し、生成AIを活用して課題解決に挑むスタートアップと、生成AIで解決したい課題を抱える大企業をマッチングし、スタートアップの生成AI活用を促進します。

Thingsの取組みと製造業における不具合分析の課題

PRISMの概要

Thingsは製品ナレッジ活用クラウド「PRISM」を提供しています。PRISMはPLMのアーキテクチャを土台とした製造業特化型AIサービスで、様々なフォーマットで保管された製品情報をAIが整理・統合し、誰でも簡単に活用できる環境を構築します。社内に埋もれた技術情報を発掘し、現場で瞬時に見つけられる環境を提供することで、製造業における品質向上や技能継承を実現します。

複数機種を横断した不具合分析の難しさ

組立型製造業では調達コスト削減や生産効率向上を目的として、部品の共通化が図られます。しかし、部品共有率が高まるほど特定部品への依存度が高まり、複数機種で同種の不具合が発生するリスクが増加します。不具合を未然に防ぐには設計段階で部品が使用されている全機種を瞬時に特定し、関連する不具合報告書などを参照しながら不具合原因を回避できる仕組みが求められます。

一般的に部品の使用実績はPLMシステムやエクセルや図面内の部品表、不具合報告書はフォルダなどに保管されています。しかし、不具合内容を把握するためにはファイルを一つずつ開いて中身を確認しなければならず、全ての機種を跨いで不具合リスクを迅速に把握するのは容易ではありません。

長年勤務している熟練者であれば、経験と記憶を頼りに「この部品の不具合は機種Aにも影響を及ぼす可能性がある」と推測できます。しかし、新人や中途入社の設計者にはそのような知見がなく、適切な対応が難しくなります。その結果、同じ市場不具合が再発するリスクが高まります。

例として扇風機と空気清浄機で同じギア部品が使われているケースを考えてみます。

担当者は扇風機の首振り機能の動作不良の原因を調べていますが、扇風機の過去機種では同種の不具合事例が発見できませんでした。しかし、同じギア部品が使われている空気清浄機の製品フォルダに不具合報告書が格納されており、ギア部品が原因であることが特定されていました。

この2機種は事業部が異なるため不具合情報が十分に共有されず、担当者が目的の文書を見つけることは困難です。

一般的なRAGを不具合分析に用いる場合における課題

製造業においても、RAGをはじめとするAI技術の導入が進み、特に製品の不具合分析への活用に活用されるケースが増えています。RAGにおいては、ユーザーの質問に対してキーワード検索とベクトル検索を組み合わせることで最適な検索結果を得る、ハイブリッド検索と呼ばれるアプローチが主流ですが、製造業への適用には、2つの大きな課題があります。

課題① データ量の増加による検索精度の低下:製造業では一つの製品に関する情報が設計部や工場、品質センターなど複数の場所で、同時多発的に発生します。これらのデータは異なるシステムやフォーマットで管理されており、且つ量が膨大です。検索対象となるナレッジベースが増えるほど本来必要な情報はノイズに埋もれ、回答精度を低下させる原因となります。

課題② 文書に明示されていない暗黙知の存在:一般的なRAGは、ユーザーの質問に対して関連文書を検索し、それを元に生成AIが回答を作る仕組みですが、多くの場合、検索対象となるのは文書中のテキスト情報のみです。しかし、製造業では、不具合の因果関係を理解するために「部品構成(BOM*5)」や「共通部品を使う他機種との関係性」、「機能ツリー」といった周辺情報の理解が不可欠です。実際の現場では、こうした情報を熟練者が頭の中で関連づけながら文書を読み、不具合の波及範囲や再発防止策を検討しています。しかし、これらの情報は文書中に明示的に書かれていないことが多く、暗黙知として扱われているのが現状です。そのため、テキスト情報だけをもとに検索する一般的なRAGでは、こうした文脈を捉えきれず、期待する回答精度が得にくい課題があります。

このような課題を克服するには、BOMや機能ツリーなど製造業固有の関連性データを活用し、検索対象を適切に拡大・絞り込むことで適切な情報に辿り着くアプローチが求められます。

富士通とのコラボレーションによる変革のねらい

富士通の技術を活用した課題解決へのアプローチ

そこで目を付けたのが、富士通が研究開発を進めているKG拡張RAG for RCAです。

一般的なKG作成技術は、「グリスが不足していたことで、ギアが摩耗してしまった」というテキストから"グリス"=(主語・述語関係)=>"不足"や"ギア"=(主語・述語関係)=>"摩耗"というように単語間の関係性を抽出することしかできず、不具合分析に活用できるようなKGは生成できませんでした。それに対して、KG拡張RAG for RCAは"グリスが不足"=(因果関係)=>"ギアが摩耗"と事象間の因果関係に着目してKGを生成する点が特徴です。これによって、不具合文書などの膨大なテキスト情報から種々事象と不具合との複雑な因果関係を自動分析する事ができ、特定の機種・製品・システムにおける網羅的な不具合分析を可能にします。 因果関係の自動分析によって、ノイズとなる情報を精査したり、同様の事象を統合する事ができ、課題①のようなノイズに埋もれるリスクを解消できます。

一方で、KG拡張RAG for RCAはテキスト情報の分析には優れているものの、複雑な構成情報を分析・記憶する事は苦手としており、BOMなどが必要な課題②へのアプローチは依然として困難でした。そこで、ThingsのPRISMとコラボレーションすることで、様々な機種や製品の不具合と部品故障との因果関係などを明らかにし、機種および製品を横断した高度な不具合分析をできるのではないかと考えました。 本稿では、以降、PRISMとKG拡張RAG for RCAのコラボレーションによる課題②の解決手法にフォーカスして解説いたします。

コラボレーションのねらい

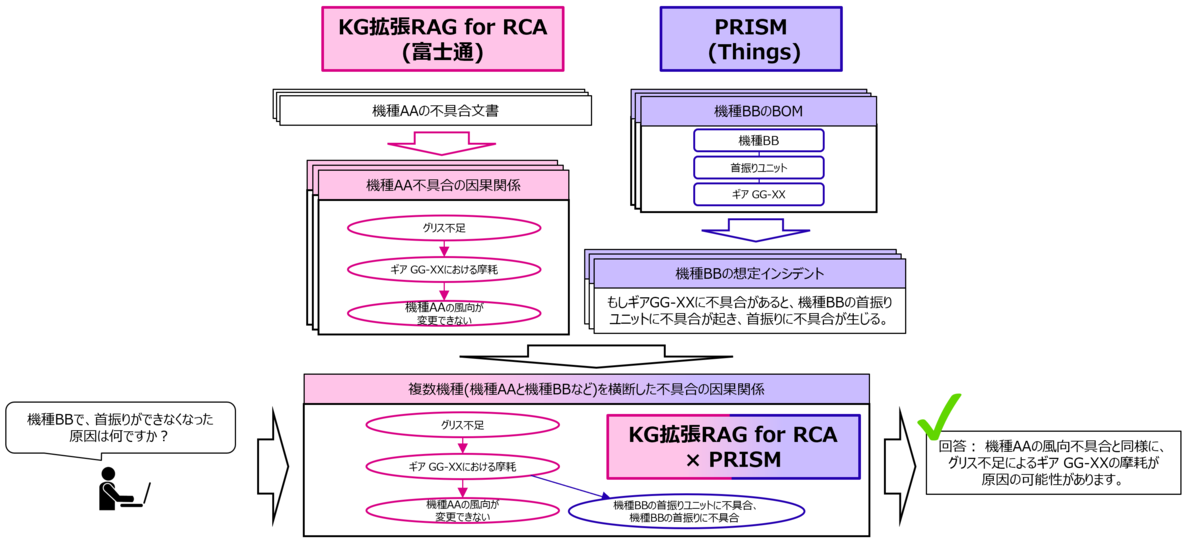

具体的なコラボレーションの構想を以下に示します。

PRISMが管理しているのは部品や機能の構成情報であり、KG拡張RAG for RCAが管理しているのは不具合の因果関係ですが、いずれもグラフデータであるという共通点があります。 そこで、これらのグラフデータを統合できれば、両方の情報を含んだグラフデータベースを構築できると考えました。 その構想の概要を、機種AAと機種BBを例にして以下に図示します。

図の左側は機種AAの不具合文書から構築した不具合のKGです。このKGには不具合発生に至る種々事象の因果関係が表現されているため、以降「因果KG」と呼称します。また、図の右側は機種BBのBOMとなっています。 これら2つのグラフデータを統合する事で、「機種BBで首振りができない」という、過去に発生したことのない不具合の原因分析を可能にしています。

ここでのポイントは、異なる性質を持つ2つのグラフデータを統合するために、想定インシデント作成という機構を用いて、BOMを因果KGに変換する事です。 例えば、図の右側のBOMは、「機種BBの首振りユニットは、構成部品にギアGG-XXを含んでいる」という事を表しています。熟練者から見ると、このBOMから「もしギアGG-XXに不具合があると、機種BBの首振りユニットに不具合が起き、首振りに不具合が生じる。」という事が推測できます。このように、部品の不具合があった場合に起こり得る想定インシデントをBOMから作成し、熟練者が実施するようなBOMからの高度な推測を可能にします。 ここで機種AAの不具合文書から構築した不具合の因果KGにも、「グリス不足」によって「ギア GG-XXにおける摩耗」が起きる、というギアGG-XXの不具合に関する事象が含まれています。これらを統合する事で、「グリス不足によって機種BBの首振りに不具合が起きる」という分析ができます。

このように、異なるグラフデータ同士を想定インシデント作成によって統合し、機種や製品を横断した分析を実施する事が、コラボレーションのねらいとなっています。

PoCで見えた変革のタネ

富士通とThingsで、扇風機の不具合分析を想定したPoCを2025年2月~3月に実施しました。 現実の不具合文書やBOMを参考に、フィクションの不具合文書やBOMを創作し、そこから扇風機(型番:SF-10)の不具合分析ができるかを試行しました。ここで、不具合文書群には扇風機(型番:SF-10)に関する記述はありません。しかし、不具合文書群に含まれる空気清浄機(型番:FF-30)の記述と、BOM群に含まれる共通部品(型番:GG-33)の情報から、熟練者であれば不具合の原因を推測できる内容になっています。 PoCで抽出できた不具合の因果KGを下図に示します。

図の左側では、富士通のKG拡張RAG for RCAとLLMによって、不具合文書から不具合の因果KGを作成しています。図の右側は、ThingsのPRISMで管理してる扇風機(型番:SF-10)のBOM情報を元に、「首振り機能が動作しない」という想定インシデントをLLMによって作成しています。図では、その想定インシデントから作られた因果KGを示しています。最後に、これらの因果KGを統合し、扇風機(型番:SF-10)と空気清浄機(型番:FF-30)を横断した因果KGを構築しています。 ここで、因果KGの統合でも、単純に「GG-33」という単語を検索するのではなく、LLMを活用しています。これは、例えば「ギア GG-34ではなくギア GG-33を取り付けてしまった」というような、SF-10とは無関係の事象とも統合されてしまうケースを回避するためです。

本PoCの不具合分析の結果を、既存のRAG技術と比較する形で以下に図示します。

このように、PRISMとKG拡張RAG for RCAのコラボレーションによって、複数の機種や製品を横断した不具合分析を業界で初めて実現しました。 さらに、因果KGの強みを生かして、「ギア GG-33の発熱・摩耗があるかを確認してください」という切り分け手順も示せています。機種や部品の情報が膨大になった際には、このような切り分け手順も復旧に必要な情報となります。

PRISM with KG拡張RAG for RCAを、企業・工場が保有する何千~何万という不具合文書やBOM情報に適用する事で、全ての機種や製品を横断した分析が出来るようになります。それによって、現場に精通した熟練者にしか出来なったような高度な分析を、数秒~数十秒という短時間で実現できる世界を実現できます。

PRISM with KG拡張RAG for RCAを試してみませんか

製造業におけるAI活用には、汎用的な技術だけでなく、業界特有のロジックを組み込んだアプローチが不可欠です。PRISMとKG拡張RAG for RCAを活用することで、製品を横断した不具合情報の特定が可能となり、蓄積された知見を活かした高度な不具合分析が実現します。

大量の熟練者の引退が予測される近未来においても、経験に頼らず高品質な不具合解析を継続できる仕組みが求められています。これまで困難だったこの課題に、一緒に挑戦してみませんか?

ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

PRISM お問い合わせ↓ mono-prism.jp

*1:KG:Knowlege Graph。データベースや情報から得られる知識(ナレッジ)を結び付け、相互の関係性を構造化したグラフ形式のネットワーク。

*2:RAG:Retrieval Augmented Generation。生成AIの能力を外部データソースと組み合わせて拡張する技術。

*3:PLM:Product Lifecycle Management。製品ライフサイクル管理とも呼ばれ、製品の企画から開発、製造、販売、保守、廃棄といった一連のプロセスを管理するシステム。

*4:生成AI活用支援プログラム FUJITSU ACCELERATOR for Gen AI:https://www.fujitsu.com/jp/innovation/venture/program/gen-ai/

*5:BOM:Bill Of Materials。製造業において製品を製造する上で必要な部品情報や、どのような構成で組み上がっているのかを把握するための基本情報で、部品表とも呼ばれる。