はじめに

こんにちは、量子研究所で超伝導量子コンピュータのハードウェアに関する研究開発を担当している山口です。 2025年3月28日に開催したイベントFujitsu Quantum day 2025 Japan (https://www.fujitsu.com/global/about/research/technology/quantum/event-202503/)にて、量子コンピューティング技術のポスター発表を行いました。今回、そこでの発表内容についてご紹介します。

量子コンピュータのハードウェアには様々な方式がありますが、その中でも超伝導体を利用する方式は、回路素子の設計自由度や集積性が高いことから、実用的な量子計算を実現する有望な方式として期待されています。この超伝導量子コンピュータには、超伝導量子ビット、マイクロ波信号を送受信する制御装置、mKオーダーの極低温環境をつくりだすための希釈冷凍機など、多様なハードウェアの技術が利用されています。 私は、超伝導量子ビットの性能を向上させるための技術開発に携わっています。超伝導量子ビットは、非線形インダクタのジョセフソン接合素子とキャパシタを結合させた共振回路により量子力学的な二準位系を実現して量子ビットに利用しています。この量子状態は長時間保持することが難しいため、如何に量子ビットのコヒーレンス時間を延ばし、量子計算の正確さを示す忠実度(コヒーレンス時間と計算操作の制御時間の比で決まる性能指数)を向上させるかが課題となっています。

超伝導量子ビットのコヒーレンス時間延伸に向けて

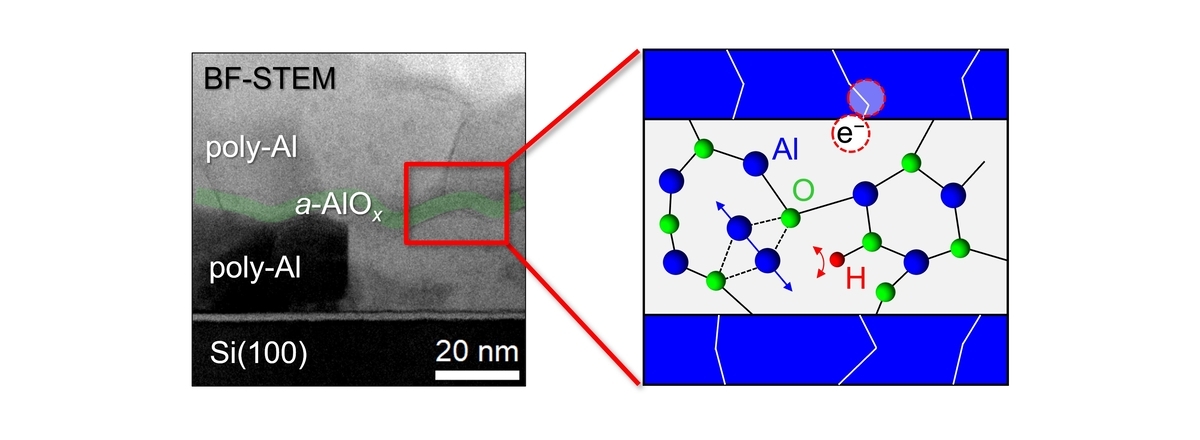

一般的に、超伝導量子ビットのジョセフソン接合素子には、非常に薄い1−2 nmの非晶質の酸化アルミニウム(a-AlOx)絶縁体を多結晶のアルミニウム(poly-Al)超伝導体でサンドイッチした三層膜構造が広く利用されています。ところが、図1に示すようにpoly-Al/a-AlOx/poly-Alには、結晶の乱れ、界面の電荷トラップ、不純物の混入などに起因する二準位系(TLS)欠陥が多く含まれています*1。TLS欠陥はデコヒーレンス源として作用し、量子ビットのコヒーレンス時間を制限してしまいます。そのため、コヒーレンス時間の改善に向けたジョセフソン接合材料の改良が必要不可欠となります。そこで私は、TLS欠陥の発生を抑え、量子ビットのコヒーレンス時間を延伸することを目的に、純良単結晶で構成される新たなジョセフソン接合素子の開発に取り組んでいます。

ジョセフソン接合向け単結晶積層膜の作製技術開発

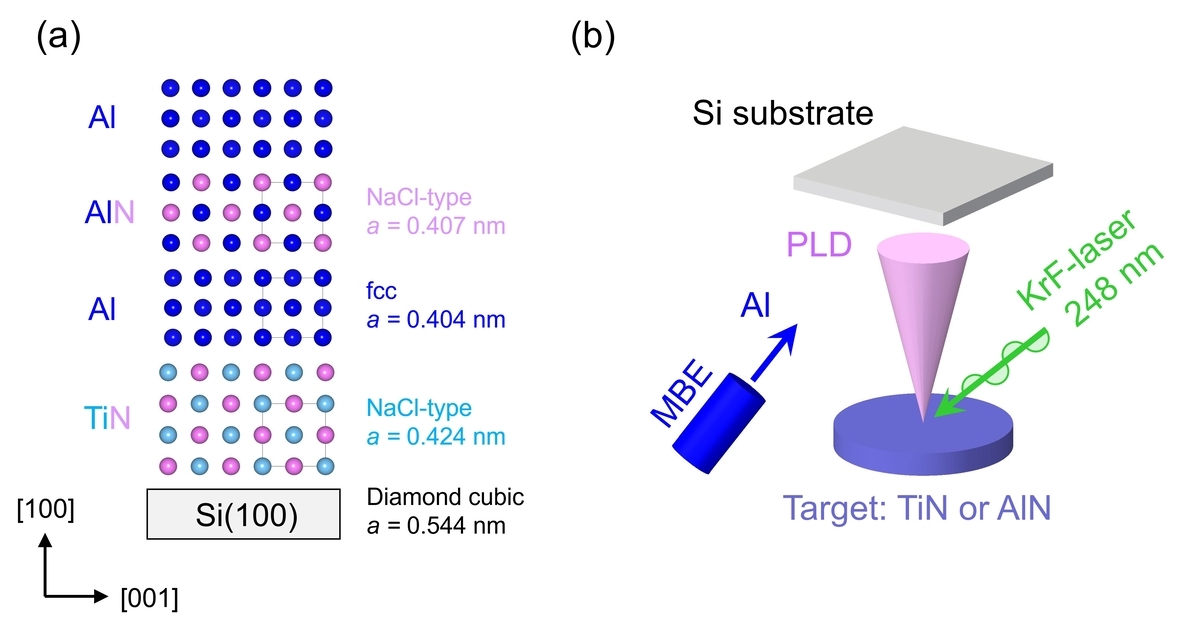

今回、ジョセフソン接合向けの単結晶積層膜を作製するにあたって、図2(a)のような材料構成を採用することにしました。主面 (100)のSi基板の上に窒化チタン(TiN)、続いてジョセフソン接合を成すAl、窒化アルミニウム(AlN)絶縁体、Alを積層する構成です。Al/AlN/Al/TiNの積層膜は、全て立方晶系の対称性を持つことから、理想的には同じく立方晶系のSi基板の[100]方向にエピタキシャル成長するはずです。ここで、ポイントはSi基板上に直接Alを成膜するのではなく、TiNを挿入している点です。SiとAlでは大きな格子不整合(26%)がエピタキシャル成長を阻害する要因になりますが、TiNはそれらの格子不整合を緩和するバッファ層の役割を担います。また、TiNは約5 Kで超伝導体に転移します。Al/AlN/Alジョセフソン接合の下層に配置したTiNは超伝導回路の配線として利用することが可能です。 Al/AlN/Al/TiNの単結晶積層膜を成膜するために、まず、成膜装置の組み立てから取り組みました。純良な単結晶膜を得るためには成膜装置の真空度を10−8 Pa台の超高真空に維持する必要があります。そこで成膜装置に、より排気量の大きなターボ分子ポンプやイオンポンプを追加導入しました。成膜手法は、材料の種類に応じて適した手法を選択する必要があります。Alは分子線エピタキシー(MBE)法、窒化物のTiNやAlNはパルスレーザー堆積(PLD)法を採用しました[図2(b)]。これら二つの成膜手法を同一の真空チャンバーで実現するMBE+PLDのハイブリッド成膜装置を組み上げて、Al/AlN/Al/TiNの単結晶積層成膜の条件最適化を行いました。

Al/AlN/Al/TiN積層膜の結晶性評価

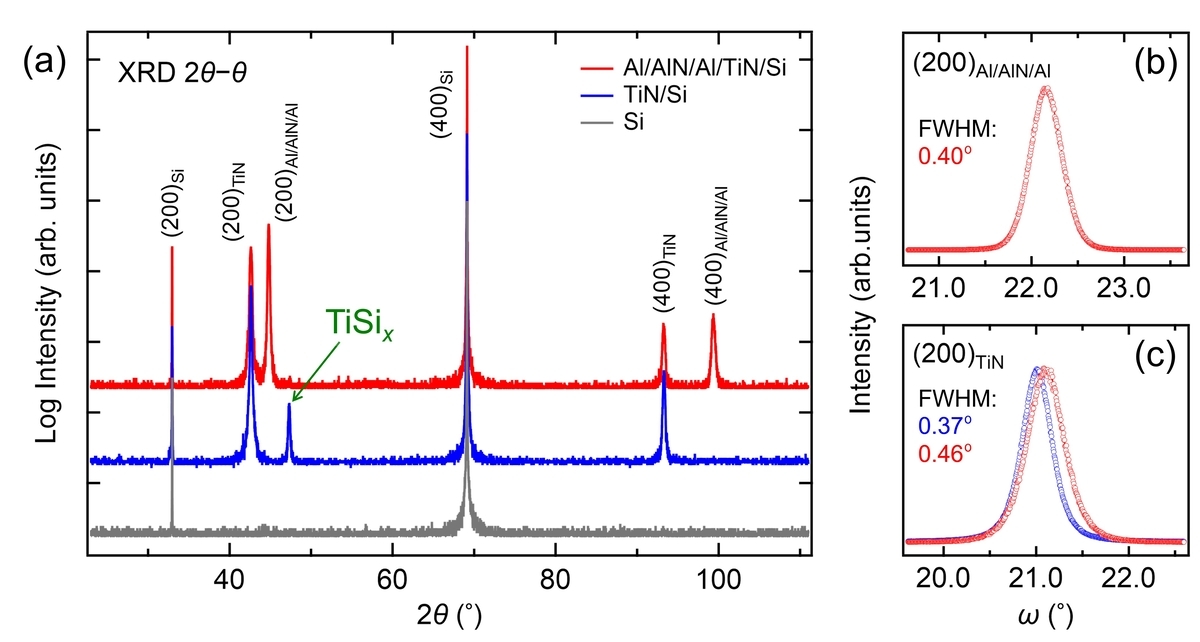

図3にMBE+PLD成膜装置で作製したAl/AlN/Al/TiN/Si基板に対するX線回折の測定結果を示します。参照系として、TiN/Si基板とSi基板の結果も同時に示します。図3(a)のAl/AlN/Al/TiN/Si基板の2θ−θスペクトル(赤線)では、TiN、Al/AlN/Al/ともに(h00)面(h = 2, 4)からの反射に由来するピークのみが観測されており、すべての積層膜がSi基板上で[100]方向にエピタキシャル成長していることが確認できます。一方、TiN/Si基板の2θ−θスペクトル(青線)では、2θ = 47.3°に小さなピークが見られます。これはTiN/Si界面に発生したTiSixに由来するピークと考えられます*2。TiN−Si間の格子不整合が22%と比較的大きいにもかかわらず、Si基板上でTiNがエピタキシャル成長するのは、このTiSixがそれらの格子不整合を緩和する核生成点の役割を果たしているためと推測しています*3。図3(b)と3(c)は、それぞれ(200)Al/AlN/Alピークと(200)TiNピークのロッキングカーブです。これらの半値全幅はFWHM < 0.5°と狭く、過去に報告されているTiNやAl/AlNの単結晶膜と遜色ない結晶性が得られているといえます*4,*5。

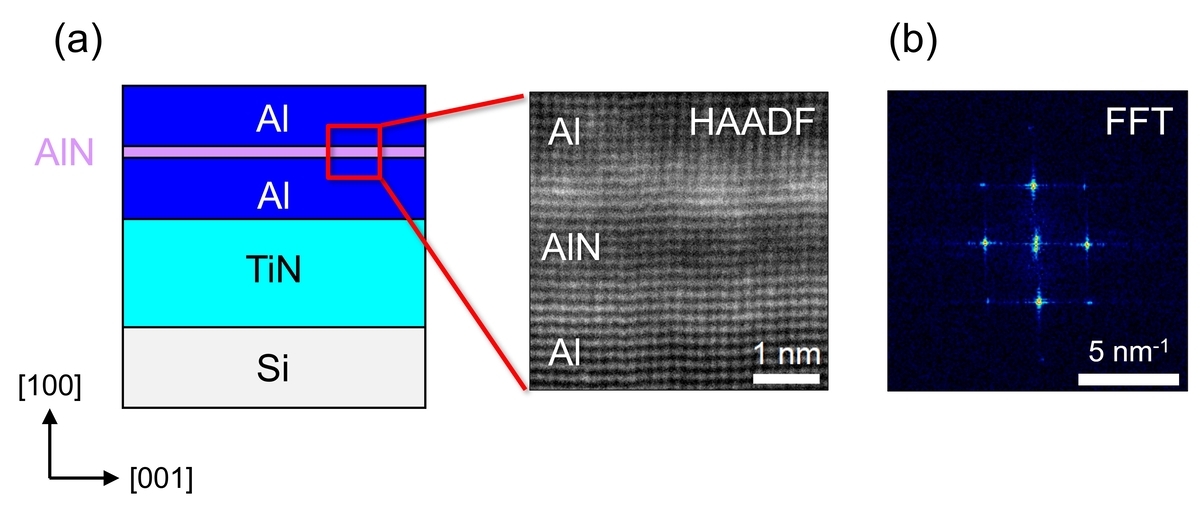

Al/AlN/Al/TiN/Si基板の結晶構造を原子レベルで詳細に評価するために、透過電子顕微鏡を用いて積層膜の断面観察を行いました。図4(a)にAl/AlN/Alジョセフソン接合部の断面像を示します。Al(fcc構造)、AlN(NaCl型構造)ともに、立方晶系構造を成す原子が正方格子状に整然と配列している様子が確認できます。また、図4(b)は断面像の高速フーリエ変換像です。fcc-AlとNaCl type-AlNに由来する電子線回折スポットのみが観測されており、良好なジョセフソン接合界面が形成されていると判断することができます。以上の結晶性評価実験から、今回作製したAl/AlN/Al/TiNは良質な単結晶積層膜であると結論づけられます。

まとめ

超伝導量子ビットにおけるTLS欠陥の発生を抑え、コヒーレンス時間の延伸を目的に、ジョセフソン接合向け単結晶積層膜の作製を試みました。成膜装置を改良し、独自のMBE+PLDハイブリッド成膜手法を用いることで、Si基板上に立方晶系Al/AlN/Al/TiNの単結晶積層膜のエピタキシャル成長に成功しました。Fujitsu Quantum Day 2025 Japanでのポスター発表を通して、本研究内容についてイベントに参加いただいた量子コンピューティング界の著名な先生方と深く議論することができ、大変貴重な機会となりました。今回得られた単結晶積層膜を利用し、今後、超伝導量ビットの試作・特性評価へと研究開発を進めていきます。本技術を富士通独自の技術として進展させ、量子ビットのコヒーレンス時間の大幅な向上を図ることで、富士通の目指す実用的な大規模量子コンピューティング技術の発展に貢献してきます。