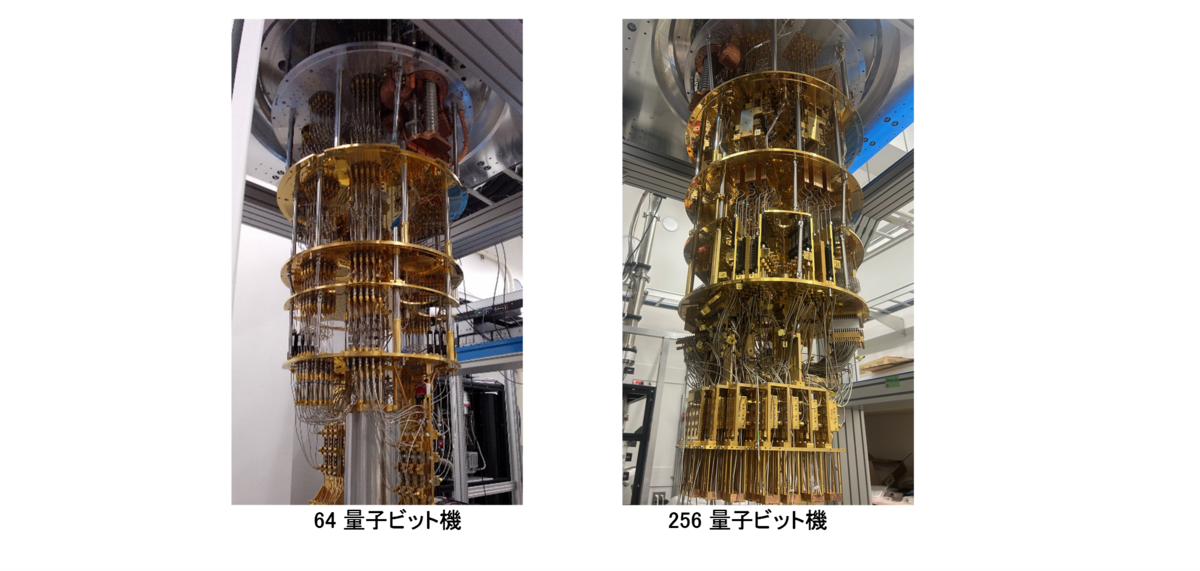

こんにちは、量子研究所の近藤です。このたび富士通は、理化学研究所和光キャンパス内に設置している理研RQC-富士通連携センターにて、世界最大級 (注1)となる256量子ビット超伝導量子コンピュータを稼働させました[1]。2023年10月に稼働させた64量子ビット超伝導量子コンピュータに続く成果になります。64量子ビットシステムの公開から、冷凍機サイズをほぼそのままで、量子ビット数を4倍の規模に拡大したのですが、本記事では、256量子ビットシステムへ規模が拡大できた技術のポイントについて紹介します。

希釈冷蔵機内の高密度設計

超伝導量子コンピュータで量子計算を担っている量子ビットチップは、熱励起による精度低下を抑制するために、絶対零度に近い極低温(20ミリケルビン=-273.13℃)まで冷却され保持されています。現状、希釈冷凍機のみが、極低温までの冷却を実現できるシステムとなっています。希釈冷凍機の内部の超伝導量子コンピュータ本体は、見た目の構造から量子シャンデリアとも呼ばれており、真空容器内の超高真空下に設置されています。超伝導量子コンピュータを制御するための信号配線は室温からの熱の伝搬経路であり、希釈冷凍機内部の各ステージに熱を拡散させます。また、量子ビットの状態読み出しのために、熱源となる増幅器を希釈冷凍機内部に有しています。これらの発生する熱量と希釈冷凍機の冷凍能力をバランスさせて、高密度な実装を実現するとともに、熱ノイズの少ない環境を用意する必要があります。

密閉された希釈冷凍機内では、部材配置に利用可能な内部体積は限定されており、同時にメンテナンスの際を考慮した作業空間の確保も必要で、部材占有率を抑える必要があります。更に希釈冷凍機の冷却能力と搭載される制御回路等の部材から発熱を考慮して、冷凍機各部の熱収支のバランスを設計し、極低温を保持し続けるようにしなければなりません。これら多様な要件を満たすための緻密な設計を行うことで、図1のように実装密度を4倍に向上させつつ、64量子ビット機と同じ希釈冷凍機を使用して256量子ビットシステムを実現することができました。

超伝導量子ビットチップの特徴

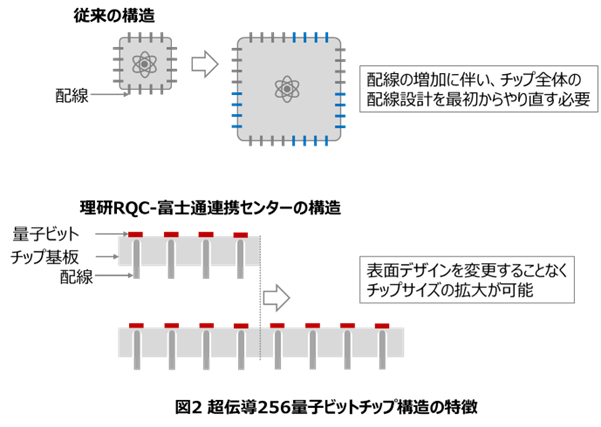

シリコン半導体では、チップ内の配線設計が重要な要素になっています。量子ビットチップも性能向上のため、1つのチップに搭載されている量子ビット数も年々増えています。量子ビットの数が増えると、それらの接続に必要な配線数も増えていきます。配線を通して伝えられる電気信号は、量子ビットの正確な操作に影響を与える可能があるため、細心の設計で配線をデザインする必要があります。

一般的なシリコン半導体チップでは、チップ内配線は、チップの辺から取り出され、外部回路と接続されます。この構造を援用して量子ビット数を増やしてチップサイズを大きくする場合、チップ内の配線設計を一からやり直して、新たにデザインする必要があります。量子ビット数が増加するほど、チップの規模は大きくなり、量子ビットの配線が複雑になるため、量子ビットチップ設計の難易度は上がります。従って、搭載する量子ビット数に依存しない、量子ビットチップ設計のスケーラビリティ向上がとても重要になります。

これに対し、理研RQC-富士通連携センターの超伝導量子コンピュータに搭載されている量子ビットチップは、3次元の立体的な配線構造を有しているのが特徴で、外部回路とは、チップ裏面に形成された穴より差し込まれた信号線で接続されています。この構造によりチップの辺からの配線取り出しを回避しています[2]。本3次元配線構造のメリットは、チップサイズを大型化していく際に、チップ内の配線デザインの再設計が不要で、単位ユニットをそのままタイル状にならべていくだけで、チップサイズの拡大が可能になる点です(図2)。2023年10月に、当社は理研RQC-富士通連携センターにて、日本企業初となる64量子ビット超伝導量子コンピュータを稼働させました。それから1年5か月の短期間で、64量子ビットの4倍の規模となる256量子ビットを搭載した世界最大級の超伝導量子コンピュータを稼働できたのは、64量子ビットチップデザインの再設計が不要で、そのまま活用できる3次元構造の恩恵によるものです。今回の256量子ビット超伝導量子コンピュータの稼働により、3次元デザインの優れた拡張性が証明されました。

富士通では、本構造のメリットを最大限に生かすことで、256量子ビット機の4倍の規模となる1000量子ビット超の超伝導量子コンピュータを、2026年度中に稼働させる計画で研究開発を進めています。1000量子ビット超の超伝導量子コンピュータの実現のためには、冷凍機そのものの大型化だけでなく、冷凍機内の配線密度向上への更なる技術開発が必要になります。また超伝導量子コンピュータを安定稼働させるためのユーティリティ設備も充実させる必要があります。そのため富士通では1000超の超伝導量子コンピュータを設置するための専用の実験棟を、川崎市中原区の拠点のFujitsu Technology Park内に設置することにしました(図3)。2024年より建築工事は着々と進んでいます。

おわりに

2023年10月に、富士通は理研RQC-富士通連携センターにて、日本企業初となる64量子ビット超伝導量子コンピュータを稼働させました。そして2025年4月、その4倍の規模となる256量子ビットを搭載した世界最大級の超伝導量子コンピュータの開発をプレスリリースにてアナウンスすることができました[1]。更に富士通では公開ロードマップに従い、次世代となる1000量子ビット超の超伝導量子コンピュータ稼働に向けた準備を着々と進めています。

富士通は、社会課題の解決に向け、コンピューティング性能を飛躍的に高めることができる実用量子コンピュータの実現にコミットし研究開発を推進しています。日本企業として量子コンピュータの研究開発をリードしている、富士通の今後の量子研究にご期待下さい。

(注1)世界最大級:外部ユーザーに提供されている超伝導量子コンピュータとしては世界最大級 (2025年4月現在、富士通調べ)

[1] https://pr.fujitsu.com/jp/news/2025/04/22.html

[2] https://blog.fltech.dev/entry/2024/12/20/SC24-nakata-ja