こんにちは、量子研究所で量子プラットフォームの研究開発を担当している中尾です。私が所属する量子研究所は、2024年5月12日から16日にドイツのハンブルグで開催されましたスーパーコンピュータ関連技術の国際学会展示会ISC High Performance 2024(https://www.isc-hpc.com/)に現地参加しました。この国際会議には富士通から複数のメンバーが現地参加したため、三回に分けて報告します 。今回が最後の三回目で量子コンピューティング技術の最新の成果のポスター発表と技術展示についてです。

ISC2024における量子技術展示

学会併設の展示会では、2023年10月に理研RQC-富士通連携センターより公開した、日本国産2号機となる64量子ビット超伝導量子コンピュータ実機で利用されている64量子ビットチップを、富士通ブース内で展示しました。

欧州開催のスーパーコンピュータ関連学会での超伝導量子ビットチップの出展は今回が初めてとなりますが、多くの来場者がリアルな量子ビットチップとその拡大画像の前に訪れ、展示説明員の説明に熱心に耳を傾けていました。本チップは3次元接続構造の採用によりタイル状に配置していくことが可能で、設計変更することなく容易に量子ビット数を拡大できるレイアウトを採用しています。スケーラビリティの高いチップの特徴の説明に、来場者が大きく頷く様子がみられました。またブースの大型ディスプレーを利用して、超伝導量子コンピュータが、状態ベクトル(State Vector)型の常設専用としては世界最大級となる40量子ビット量子コンピュータシミュレータとシームレスに操作することが可能な、ハイブリッド量子コンピューティングプラットフォームとして提供されていること、量子コンピュータと量子シミュレータ双方のメリットを活かした量子アプリケーションの開拓が、顧客企業との共同研究で既に始まっていることも合わせて説明し、ご理解を頂きました。

今回の展示会では、量子大手ベンダからスタートアップまで、数多くの量子企業ブースの出展があった点が目を引きました。一部の通路は「量子ブース通り」の様相を呈していて、多くの来訪者を集めていました。本イベントはスーパーコンピュータ先進技術の学会ではありますが、これだけ多くの量子企業ブースが集まったのは、初めてなのではないかと思います。欧州はEuro HPCなど、著名なスーパーコンピュータセンターが各国で建設され、様々なアプリケーション向けに超高性能計算リソースが提供されていますが、次世代先端コンピューティングの位置づけとしての量子コンピュータへの関心の高まりに、驚きを感じた展示会でした。

ISC High Performance 2024の学会では、富士通の量子コンピュータシミュレータに関する最新の成果をポスター発表しました。ポスター貼付発表期間は5月13日から5月15日の3日間でしたが、5月14日に一分間でポスター内容を口頭で紹介するセッションが用意されており、その発表直後から多くの研究者が訪れ、議論が大いに盛り上がりました。最終的に来訪された100人以上の研究者と有意義な議論ができました。次の項で報告した量子技術の概要をご紹介します。

研究発表

発表タイトル”45-qubit VQE simulator with massively parallel gradient calculation”

ここ数年で、量子コンピュータが次世代の先端コンピューティング技術として注目されてグローバルに研究開発が活発に進み、様々な量子ゲート方式が提案されるとともに、量子コンピュータ実機も登場し始めています。しかしまだその数は少なく、実用計算に向けては、エラーなどの数々の未解決の技術課題があり、一般のみなさんが手軽に利用できる形では提供されていません。富士通では、量子アルゴリズムの研究開発を行うために、超伝導量子コンピュータ実機だけでなく、量子コンピュータシミュレータを開発し活用しています。新材料開発や創薬の分野では、ターゲットとなる候補物質の特性を予測するために、分子の基底エネルギーを計算で求めるニーズがあります。Variational Quantum Eigensolver (VQE)と呼ばれる量子化学計算は、分子の基底エネルギーは任意の波動関数の期待値よりも小さいということを利用して、特定のパラメータ付き量子回路の実行結果の期待値が最小になるようにパラメータを更新することで基底エネルギーを求める手法です。従来の手法では、40量子ビットを超える計算は困難でしたが、今回の発表は、45量子ビット規模でシミュレーションすることに成功したことを報告するとともに、ベースとなった技術を紹介しました。

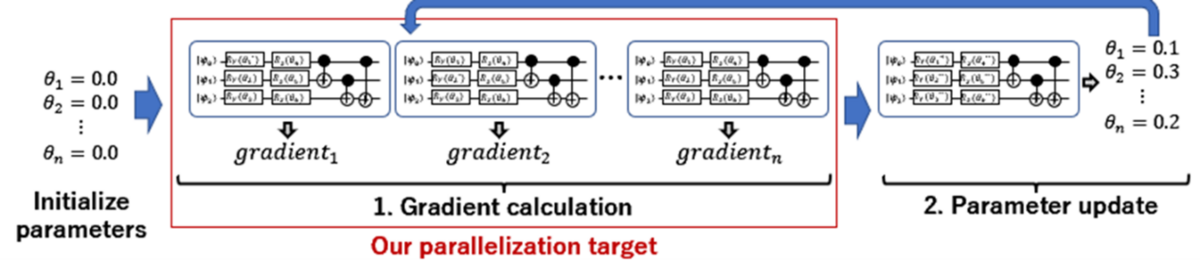

今回発表した技術では、次の工夫を行いました。現在主流となっているState Vector方式では、全ての量子ビットが取り得るパターンの確率を記録していました。この方法では量子ビット数に応じて指数関数的に必要メモリ量が増えるため、40量子ビット程度のシミュレーションが限界でした。それを解決するための一つのアイデアがMPS (Matrix Product State) です。 MPSはテンソルネットワークを用いた手法の一つで、量子状態やゲートの情報を行列で表現します。量子状態を間接的に表現することで必要メモリ量が少なくなり、量子ビット数を増やすことができます。しかし、量子ビット数を増やしたことで、計算量が増えて現実的な時間では計算できなくなることが、新たな課題となっていました。そこでマルチノードで大規模並列実装を行い高速化する技術の研究に取り組みました。VQEにおけるパラメータ付き量子回路の実行結果の期待値最小化問題を探索的に求める方法としてSLSQP (Sequential Least Squares Programming) を採用しました。SLSQPでは、一回のパラメータ更新ステップで各パラメータの勾配を、量子回路を解くことで求めます。この勾配を求める計算は並列に実行でき、大規模並列実装を行うことで、各ノードに分散して量子回路を解かせることにより、高速化を実現しました(図2)。

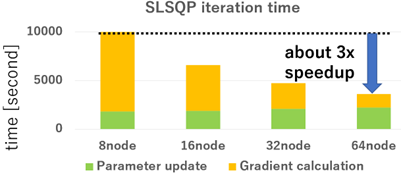

図3に本技術の効果を示します。評価には産総研「ABCIグランドチャレンジ」プログラムにより提供を受けた、AI橋渡しクラウド(ABCI)を使用しました。64ノード利用することで、VQEの各ステップが一時間ほどでシミュレーションできるようになりました。8ノードから64ノードに増やすことで3倍に高速化でき、中でも並列実行した部分に関しては7倍と顕著な効率でスケールして、性能が向上できることを示しました。

訪れた研究者の多くは規模に注目していて、State Vector方式では難しい量子ビット数がシミュレーションできたことへの感心や、更に多くの量子ビット数を動かすことに対するニーズが感じられました。また、GPUを使うことで高速化できないか、という意見もいただき、そのアプローチでの研究開発も引き続き研究開発を推進し試していきます。

おわりに

現在はMPSに限らずテンソルネットワークを用いてより大規模な量子回路シミュレータを開発することを目指しています。MPSはテンソルネットワークを単純化することで必要メモリ量や計算量を削減する手法ですが、直線状に量子ビットを並べる手法である関係上離れた量子ビット間の計算が苦手等の欠点も抱えているため、VQEや他のアプリに対してどのようなアプローチで解くのが相応しいか検討しています。

ISCは私が参加した学会ではかなり規模が大きく圧倒されましたが、さまざまなアプローチで量子コンピュータの課題を解決し、新たな長所を見出し、世界に広めていこうという活動が見られてとても楽しめました。また、軽い質問のきっかけでも、詳しく技術を語ってくれる研究者と活発な議論になったり、共同研究の提案を受けたりと、熱量の高いやりとりが多くありました。同じ未来に向けて開発している研究者の一人としてモチベーションも上がる学会でした。本発表で得られた知見を活かして、引き続き大規模な量子コンピュータシミュレータの実現に向け、研究開発に取り組んでいきます。